Journal of Hepatology|公共卫生学院(深圳)刘斯洋团队揭示妊娠期肝内胆汁淤积症在东亚人群中特异的遗传病因及其与乙肝流行史的潜在关联

妊娠期肝内胆汁淤积症(ICP)是妊娠期常见的肝脏疾病,表现为孕妇不明原因的全身瘙痒和血清总胆汁酸(TBA)浓度显著升高(≥10 µmol/L)。 ICP与多种严重的不良妊娠结局密切相关,如自发性和医源性早产、羊水胎粪污染、胎儿窒息以及死产。多项研究表明,ICP患者在孕晚期(36周后)胎死宫内的风险显著增加。虽然口服熊去氧胆酸(UDCA)是临床上缓解孕妇皮肤瘙痒和改善肝功能的常用治疗方法, 但迄今最大规模的随机对照试验(PITCHES)并未能证明UDCA可降低不良围产期结局的风险,且近年来的多项荟萃分析也出现了不一致的结论。值得关注的是,ICP在东亚和东南亚人群的发病率显著高于欧洲人群,但具体原因尚不明确。深入理解ICP的发病机制对开发新型诊治方法,改善ICP患者母婴健康有重要意义。

针对上述问题,中山大学公共卫生学院(深圳)刘斯洋副教授团队,与广州市妇女儿童医疗中心邱琇、深圳市龙岗区妇幼保健院魏凤香、及深圳市宝安区妇幼保健院甄建新等教授合作,开展了中国人群大规模ICP基因组学研究。团队从基因突变、基因多效性和演化医学的角度,系统解析了东亚人群ICP发病的遗传病因,其与欧美人群的差异,及差异背后可能的原因。相关研究成果以题为 “Genetic study of intrahepatic cholestasis of pregnancy in Chinese women unveils East Asian etiology linked to historic HBV epidemic” 的论文,于2024年11月13日在线发表于国际顶级肝病学期刊 《Journal of Hepatology》。该研究的共同第一作者包括中山大学的刘艳红博士研究生、中山大学与深圳市宝安妇幼联合培养韦元旦硕士,深圳市龙岗区妇幼保健院的陈晓杭博士及广州妇女儿童医疗中心的黄树嘉博士。

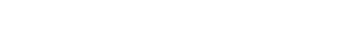

研究团队使用深圳两家妇幼保健院孕妇的低深度无创产前基因检测(NIPT)测序数据、妊娠期空腹总血清胆汁酸(TBA)检测值及电子病例数据,对98,269名中国孕妇进行了TBA及ICP的全基因组关联研究(GWAS)。团队在三个独立的中国人群队列中验证了GWAS结果,并将其与欧洲人群的研究数据进行对比,同时通过全表型组关联分析和时空演化分析探讨了ICP相关位点的功能及进化特征。研究共发现了8个与TBA水平显著相关,及4个与ICP显著相关的遗传位点,包括10个新基因座。其中,研究团队在14q24.1的0.4Mbp区域内发现了一个东亚人群特异性位点。携带该位点风险等位基因的孕妇,其空腹TBA水平平均升高6.12 µmol/L,ICP风险显著增加16.56倍 (95% CI: 16.43-16.69, P = 7.06×10-381)。 全表型关联分析及时空演化分析表明,14q24.1中的 SLC10A1基因中的ICP风险等位基因可能通过免疫逃逸机制抵御乙型肝炎病毒(HBV)的感染,并在过去3,000年间在东亚及东南亚地区迅速增加。

图1 研究设计和主要结果概述

这是首个针对中国人群为代表的东亚人群中ICP遗传基础的系统性研究,揭示了东亚人群特有的ICP风险位点(14q24.1),并将其流行与过去3,000年东亚和东南亚地区的人群对历史HBV流行的适应性进化相联系。这一发现从人群和演化的角度深化了对ICP病理生理学的认识,为更精准的ICP检测、风险评估及个性化干预提供了科学依据。

该研究项目获得中山大学公共卫生学院(深圳)、深圳市龙岗区妇幼保健院、深圳市宝安区妇幼保健院及广州市妇女儿童医疗中心伦理委员会的批准,获得中国人类遗传资源采集的行政批准及完成了数据公开的信息备份与事先报告。研究得到了国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、深圳市科技创新局的经费支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhep.2024.11.008

撰稿:刘斯洋课题组

初审:何嘉敏

审核:杨崇广

审核发布:汪宗芳