公共卫生学院(深圳)团队开展多项研究阐明中国非药物综合干预措施 对COVID-19疫情和流感防控效果的影响

COVID-19疫情在中国流行时,我国政府迅速采取了一系列严格的隔离/检验检疫和社交距离等防控措施来控制COVID-19的传播,疫情得到了及时有效的控制。如何对不同防控措施的疫情防控效果进行定量分析,对于制定具有针对性的防控策略具有重要指导意义。

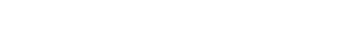

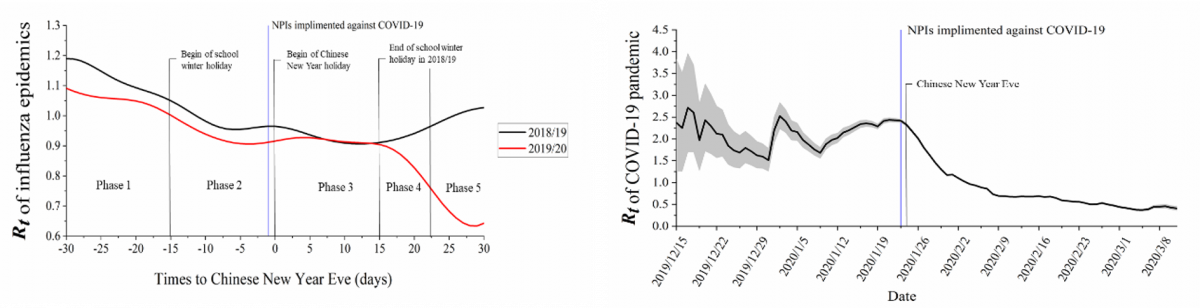

2020年10月20日,中山大学公共卫生学院(深圳)舒跃龙教授、杜向军教授与合作团队浙江大学公共卫生学院雷浩讲师、香港大学工程学院李玉国教授、香港大学公共卫生学院Benjamin J Cowling教授在美国传染病学会的旗舰期刊Clinical Infectious Diseases在线发表研究论文“Different transmission dynamics of COVID-19 and influenza suggest the relative efficiency of isolation/quarantine and social distancing against COVID-19 in China”。流感和COVID-19都是呼吸道传染病并且具有相同的传播路径,因此该研究创新性地通过对比疫情期间流感和COVID-19的传播动力学特征,证明在中国如果单独采取隔离/检验检疫或者社交距离防控措施只能使得COVID-19的有效再生数分别降低48.1%和34.6%。由于COVID-19的基本再生数大于2,因此单独采取隔离/检验检疫或者社交距离防控措施都不能使COVID-19的基本再生数降低到小于1的水平,证明了在中国采取的隔离/检验检疫措施与社交距离防控相结合的综合措施是对于阻断新冠疫情的传播是至关重要的。

在COVID-19疫情期间,舒跃龙教授带领公共卫生学院(深圳)团队开展了多项旨在探索非药物干预措施在控制中国COVID-19和流感疫情传播中的效果研究。在Emerging Microbes & Infections上发表题为“Impact of population movement on the spread of 2019-nCoV in China” 的文章,结果表明如果1月23日武汉不封城,全国范围内湖北省以外的确诊病例数在接下来一周将增加118%,如果封城措施提前3天或者1周将使接下来一周的确诊病例数分别减少47%和83%。在Journal of Medical Internet Research上发表题为“Impact of systematic factors on the outbreak outcome of novel coronavirus disease (COVID-19) in China”的文章发现,77%的新冠新发病例是由交通导致的人口流动引起的,其中从武汉地区出发的流动人口起着最重要的作用。在Journal of Infection上发表的题为“Household transmission of COVID-19 - a systematic review and meta-analysis”文章发现,家庭内部感染新冠的风险为通过其他途径感染新冠的风险的11倍。这表明居家隔离可能不是一个有效的防控措施,建立方舱医院等隔离措施是非常有必要的。在Journal of Infectious Diseases上发表题为“Nonpharmaceutical interventions used to control COVID-19 reduced seasonal influenza transmission in China”的文章发现,非药物干预措施使得中国季节性流感的患病率相较于往年同期下降了64%。耶鲁大学公共卫生学院James L. Hadler教授在杂志同期发表题为“Will SARS-CoV-2 prevention efforts affect the coming influenza season in the United States and northern hemisphere?”的文章,认为来自中国的研究结果特别重要,表明新冠的防控策略同样可以防控流感的传播。

上述研究得到国家新冠应急科研项目、国家自然科学基金面上项目以及国际合作项目、深圳市科技计划、广东省重点领域研发计划精准医学专项、防控减灾与应急救援专项和浙江省自然科学基金资助。

初审:胡红霞

审核:舒跃龙

审核发布:汪宗芳