【学术沙龙】中山大学公共卫生学院(深圳)第二十四期“相山”学术沙龙成功举行

2025年11月13日下午,中山大学公共卫生学院(深圳)在医学园西1-204会议室成功举办了第二十四期“相山”学术沙龙,本次讲座主题是“疾病脂代谢标志物初探:以痤疮和肠癌为例”,由中山大学公共卫生学院(深圳)王帧助理教授担任主讲人。

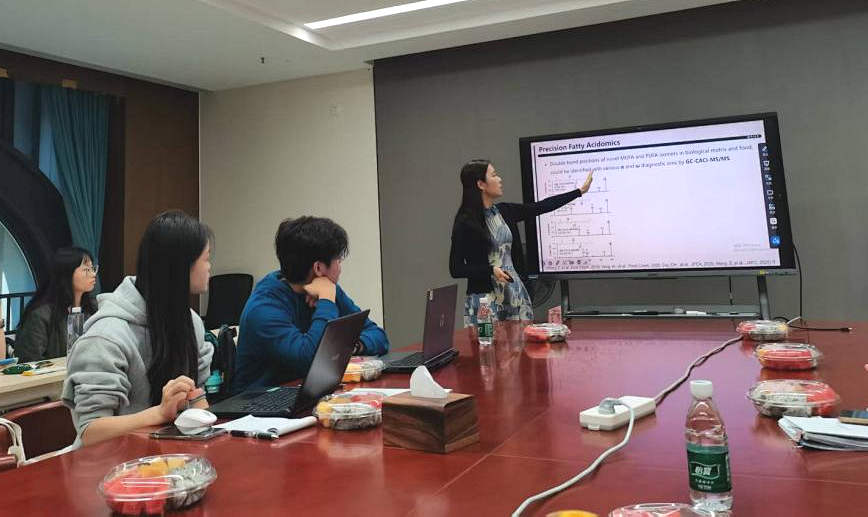

主持人介绍分享嘉宾王帧助理教授

本次讲座以痤疮、肠癌等与脂质代谢重编程密切相关疾病为例,介绍课题组近期在疾病脂代谢标志物研究的探索和进展。研究基于精准脂质组学等技术,系统分析临床样本中脂质异构化情况,探索脂质代谢紊乱与疾病的关联,筛选与疾病发展、恶化密切相关的脂质特征分子,进而明确其作用机制,以期为疾病早期防诊治提供新靶点和干预方向。

首先,王帧介绍了基于多组学解析结直肠癌脂质代谢标志物的相关研究。全球结直肠癌(Colorectal Cancer,CRC)的疾病负担沉重,我国的发病率处于中位数水平,CRC发病率排名前五。既往对CRC的研究多限于单组学,她带领课题组同学聚焦于精准脂肪酸组学与基因组学,探讨CRC分期与脂质代谢的关联。研究发现,与正常肠上皮组织相比,CRC组织呈现出一种代谢重编程过程,其特征为脂肪酸生物合成增加、去饱和程度提升、脂肪酸链延长,并伴随脂肪氧化和摄取的增强。同时,CRC组织中单不饱和脂肪酸(MUFA)n-9/n-7异构体比例下降,提示代谢向n-7 MUFA合成通路转变。相关基因的差异表达显示,硬脂酰辅酶A去饱和酶1(SCD1)催化的16:0→16:1n-7去饱和水平随肿瘤进展而上调,并且特定组合的n-7 MUFA(16:1n-7和20:1n-7)可通过层次聚类分析初步区分不同临床阶段的CRC。未来,课题组将继续深入探索并验证这一机制。

王帧介绍基于多组学解析结直肠癌脂质代谢标志物相关研究

其次,王帧围绕基于精准脂质组学阐释痤疮脂质代谢变化特点展开了系统性介绍。痤疮作为一种常见的皮肤疾病,常常与皮脂腺的过多分泌油脂有关。课题组在研究过程中,对不同严重程度的痤疮病例与正常对照样本进行了细致对比分析,发现痤疮患者皮脂中由脂肪酸去饱和酶2(FADS2)基因所调控的Δ6 - 单不饱和脂肪酸(A6 - MUFA)及其代谢产物n18:2n - 10的水平显著升高,同时FADS2去饱和指数也出现明显上调。这一发现揭示了n18:2n - 10具备作为评估痤疮严重程度潜在生物标志物的可能性。此外,研究还观察到痤疮患者血液中FADS1、FADS2表达升高,SCD表达下降,推测FADS1、FADS2表达可能参与痤疮病变。在技术应用方面,研究团队利用精准脂肪酸组学技术,首次表征了64种皮脂脂肪酸。此外,新发现了C19–26超长链(VLC)SBCFA、Δ6-MUBCFA等一系列支链异构体,并新鉴定出18:2与20:2等多不饱和脂肪酸(PUFA)的双键位置异构体。

最后,王帧与同学们探讨了精准组学技术与传统组学技术的差异,以及脂质代谢和相关基因表达关联的确定等问题。她解释道,精准脂质组学体现在对于个体个性化的关注、精确的定量、应用高精度的技术方法。而确认脂质代谢及其相关基因,一方面可以基于既往研究及综述,另一方面可以探索基因表达及脂质代谢的线性关系。

至此,第二十四期“相山”学术沙龙圆满结束。本次沙龙促进了我院老师与同学之间的良好交流,也进一步拓宽了同学们的学术视野。

一审:郑澄颖 王熙雯

二审:朱旭满

审核:赵一波

审定发布:汪宗芳