公共卫生学院(深圳)邹华春教授团队在《The Lancet Regional Health - Western Pacific》发表HIV感染者抗逆转录病毒治疗的临床预后模型开发研究

随着高效抗HIV逆转录病毒疗法(antiretroviral therapy, ART)近年来在全球范围内的大规模普及,HIV感染者和艾滋病患者的预后得到了显著改善,其平均期望寿命得到显著延长,生活质量也得到很大提升。然而,HIV/AIDS仍是很多国家和地区面临的重大公共卫生挑战。2019年,全球范围内有3800万现存活的HIV感染者和AIDS病人,69万人死于AIDS及其相关疾病,包括机会性感染和AIDS相关肿瘤。与此同时,HIV感染者平均寿命的延长也给治疗和管理这个日益扩大的群体带来了新的挑战。越来越多的研究证据表明,与普通人群相比,HIV感染者同时罹患多种慢性病(如心血管疾病和非AIDS相关肿瘤)的风险更高。

临床预后模型是指运用数学公式和一系列和患者特征有关的预测因子定量地估计特定个体在将来一段时间内发生某结局的概率,是精准医学的量化工具之一。一个理想的临床预后模型能够方便、可靠地判断每个HIV感染者的预后。它能够规划个性化治疗、疾病管理和患者咨询,从而改善治疗结果和优化医疗资源的使用。 现有的针对HIV感染者的临床预后模型大多数是基于发达国家的人群队列建立的,并且这些模型大多于十年前开发。随着ART的推广,HIV感染者的平均寿命延长、生存质量提高,现存的临床预测模型可能无法准确反映出当前HIV感染者,尤其是发展中国家HIV感染者预后的真实情况。

我院邹华春教授团队和荷兰乌特勒支大学医学院Julius中心王俊峰助理教授等研究人员密切合作,分别利用广州医科大学附属市八医院以及中国医科大学第一附属医院的HIV感染者治疗数据,开发并外部验证了一个可以准确预测HIV感染者接受ART治疗后的长期生存结局的预后模型。该模型一共包括10个预测因子:年龄、BMI、HIV感染途径、合并结核感染、合并HCV感染、血红蛋白计数、CD4细胞计数、血小板计数、天冬氨酸转氨酶和血糖值。该模型在内部验证和外部验证中均具有良好的区分度和校准度。

与既往类似模型相比,该模型具有几项优势和亮点。首先,该模型的开发基于较大的患者队列(样本量=16481),预测时间范围长达15年随访期,并且在独立的数据集中对模型的表现进行了外部验证。另外,该模型的建模和验证过程均仔细遵循国际公认的最高标准的方法学准则,并采取了一系列措施以最大程度地避免预测模型开发过程中常见的过度拟合问题,包括使用大样本队列,采用最小绝对收缩和选择算子(Lasso)算法选择预测因子,以及使用Bootstrap法计算过度拟合调整因子。以上措施保证了该模型在方法学上的严格可靠。 此外,该模型虽然是基于基线指标开发,在第0.5年、第1年、第2年、第3年、第4年和第5年的随访中,当利用更新的实验室指标时,该模型与单独使用CD4细胞计数或CD4/CD8比值相比,始终具有更好的区分度(C-统计量>0.75)。这表明该模型能够被用于预测患者在接受ART治疗过程中的长期存活率,且医护人员倘若使用本模型来预测患者的预后,其得到的结果相比单独评价该患者的某个指标,如CD4细胞计数或CD4/CD8比值得到的结果更加可靠。

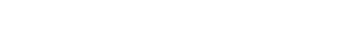

为了进一步方便该预测模型在临床中的实际应用,该研究开发了一个免费的基于网页的在线计算器:https://jwang7.shinyapps.io/preservhiv/。该在线计算器只需要使用者输入相应网址,任何有预测需要的人均可以访问。利用该在线计算器,使用者只需要输入各预测因子的原始值,后台就可以实现自动数据转化,并在几秒钟后呈现预测结果(图1与图2)。

图1预测模型在线计算器:对单个患者的预测

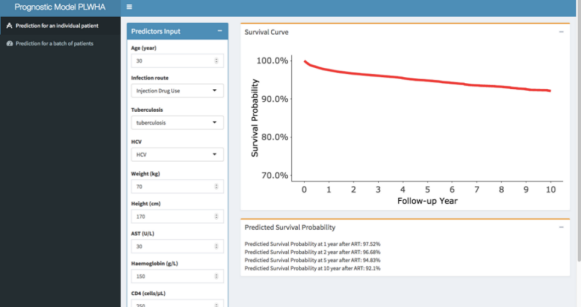

除了可以单次预测一个患者的生存概率外,该在线计算器亦有批量预测多个患者的生存概率的功能,以帮助其他研究人员对模型进行准确无误的外部验证。具体来说,使用者首先切换到该功能界面,之后下载Excel表格模版,将患者数据填写到该模版上后再上传,点击计算预测结果后,即可下载批量预测结果的表格 (图2)。

图2预测模型在线计算器:对多个患者的批量预测

2021年9月7日,该研究在国际医学期刊《The Lancet Regional Health - Western Pacific》发表,题为“Development and external validation of a prognostic model for survival of people living with HIV/AIDS initiating antiretroviral therapy”。

本研究的通讯作者为中山大学公共卫生学院(深圳)邹华春教授,共同通讯作者为中国医科大学第一附属医院的尚红院士和广州医科大学附属市八医院的李凌华主任。 本研究的第一作者为荷兰乌特勒支大学医学院Julius中心的王俊峰助理教授,共同第一作者为中山大学公共卫生学院(深圳)硕士研究生袁探微,中国医科大学第一附属医院的徐俊杰教授和丁海波医生。其他作者包括荷兰乌特勒支大学医学院Julius中心的Willem R Keusters,广州医科大学附属市八医院的蔡卫平主任、唐小平主任、李学梅医生、李全敏医生,中山大学公共卫生学院(深圳)的付雷雯, 以及中国疾控中心的朱祁钰。

本研究得到了国家自然科学基金优秀青年科学基金【项目编号82022064】、国家自然科学基金国际/地区研究合作项目【项目编号72061137001】、国家自然科学基金青年项目[项目编号81703278]、国家科技重大专项【项目编号2018ZX10721102】、国家重大传染病专项(项目编号2018ZX10302103-002)、十三五重点专项科技部(项目编号2018ZX10715004)、广州市重大科研项目医疗保健联合创新计划(项目编号201803040002)等科研项目的资助。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666606521001784

撰稿:邹华春课题组

初审:邹华春 肖永清

审核:舒跃龙

审核发布:汪宗芳