Clin Infect Dis | 中山大学公共卫生学院(深圳)杨崇广教授团队揭示耐多药结核病在城市人群中的长期传播机制

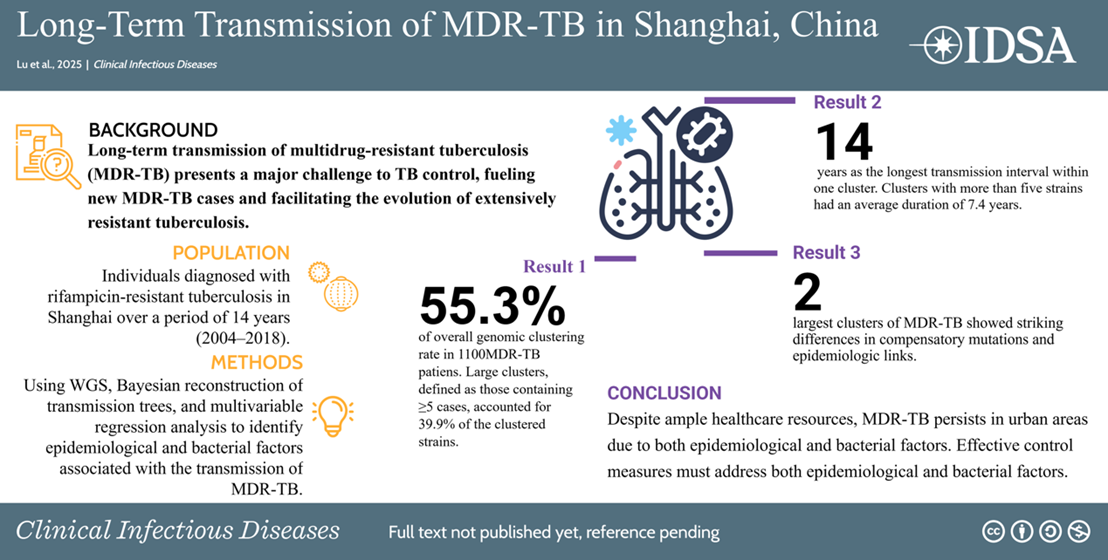

2025年6月,中山大学公共卫生学院(深圳)杨崇广教授团队在《Clinical Infectious Diseases》期刊上发表了题为《Epidemiologic and Bacterial Factors Facilitating Long-Term Transmission of Multidrug-Resistant Tuberculosis in Shanghai, China》的研究成果。该研究基于长达14年的耐多药结核病(MDR-TB)的系统流行病和病原基因组数据,创新性地揭示了MDR-TB在中国超大城市中长期传播的关键流行病学与细菌学驱动因素,为我国及全球MDR-TB防控策略的优化提供了重要依据。

耐多药结核病(MDR-TB),即对异烟肼和利福平这两种主要一线抗结核药无同时耐药的结核病,是全球公共卫生面临的重大挑战。尤其在我国的大型城市中,MDR-TB的传播不仅影响到个体健康,还严重危害到公共卫生安全。随着MDR-TB的传播途径逐渐隐匿化和复杂化,传统的病例追踪和干预方法面临严峻考验。虽然在一些医疗卫生资源较为丰富的城市中,已有较好的结核病防控措施,但由于人口密集、流动性强,MDR-TB仍能持续在社区中蔓延,形成了难以识别的隐性传播链,进一步增加了防控的复杂性,但其具体的机制仍未知。

该研究率先通过长达14年的数据积累,系统地识别了MDR-TB在我国超大城市中长期传播的流行病学特征和细菌学因素。研究团队通过结合全基因组测序技术与流行病学分析,利用贝叶斯传播树和多因素回归模型,深入探讨了MDR-TB传播的宿主和细菌学机制,弥补了目前城市地区MDR-TB防控研究中的空白。

研究发现,本地人口和诊断延迟是影响MDR-TB传播的重要流行病学因素,而对于缺乏明显的流行病学关联的传播链,发现结核分枝杆菌的特定亚型(L2.3.3–L2.3.6)及其携带的耐药突变(如rpoB S450L突变、补偿性突变等)增强了细菌的传播能力,。这些细菌株不仅在同一社区中反复传播,而且能在缺乏明显流行病学接触的个体之间通过隐匿路径扩散。这一发现揭示了MDR-TB长期传播的复杂性,并指出单纯依赖病例治疗难以有效切断传播链,强调了结合人群流行病学特征与细菌学因素进行靶向干预和主动病例发现的必要性。

该研究对MDR-TB防控具有重要意义。一方面,研究明确了细菌遗传因素在传播中的关键作用,为耐药机制的进一步研究和新型诊断技术的开发提供了数据支持。另一方面,研究强调了早期诊断和快速干预在防控中的重要性,尤其是在高密度人口聚集区。研究结果为政策制定者提供了科学依据,推动了MDR-TB防控策略的精准化,尤其是在人群密集和流动性大的大城市中。

中山大学公共卫生学院(深圳)卢晓玉、上海市疾病预防控制中心江渊、中山大学公共卫生学院(深圳)张睿并列为本文共同第一作者。美国北卡罗来纳大学教堂山分校柳清云助理教授、上海市疾病预防控制中心结艾所所长沈鑫主任、中山大学杨崇广教授为共同通讯作者。

本研究获得国家自然科学基金、国家重点研发计划和深圳市医科院前沿探索公卫专项等基金项目资助。

撰稿:杨崇广课题组

初审:何嘉敏

审核:杨崇广

审核发布:汪宗芳