公共卫生学院(深圳)邹华春教授团队成功解析新冠对中国HIV防控核心指标的影响

新冠全球大流行给各国的疾病防控带来了严峻挑战。中国HIV防控工作面临众多挑战。充分了解新冠对于我国的HIV防控工作的影响,有助于国家及时采取有效措施,做好重大公共卫生事件中的艾滋病防控工作。

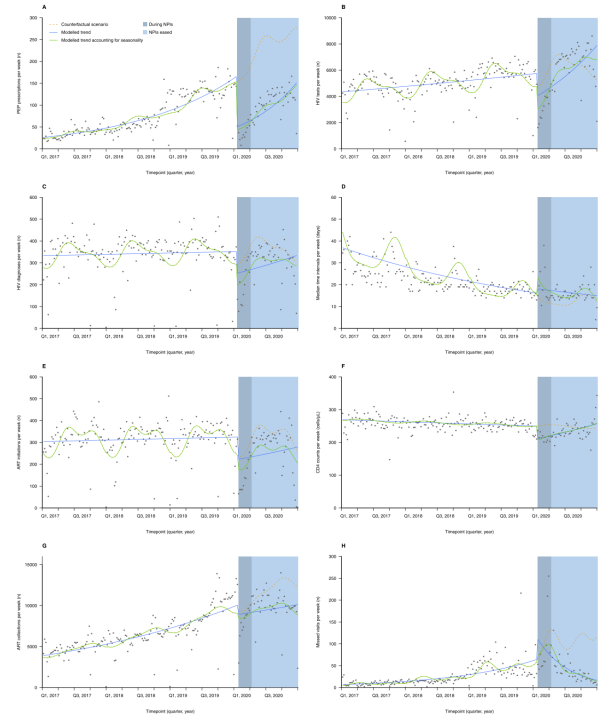

我院邹华春教授团队与全国不同地区的多家省市级疾病预防控制中心和大型传染病医院密切合作,使用中断时间序列分析和泊松分段回归模型描述了新冠期间中国HIV防控工作受到的短期影响和长期影响。该研究从三级预防入手,纳入了反映HIV防控工作的核心指标。研究发现,在新冠相关防控措施实施的第一周,PEP处方 (-71.5%)、HIV检测(-36.1%)、HIV诊断(-32.0%)和ART起始时的平均CD4计数(-17.4%)显著下降,而HIV诊断和抗病毒治疗启动的中位时间间隔(+59.3%)显著增加。在新冠相关防控措施的第一周,ART启动、ART随访和ART失访人次数没有显著变化。到2020年底,HIV检测、HIV诊断、HIV诊断和ART启动的中位时间间隔、ART启动以及ART启动时的平均CD4+T细胞计数均达到预期水平,但PEP处方、ART随访和ART失访的数量仍远低于预期水平。

图1 新冠对于我国HIV防控主要指标的影响

与既往研究相比,该研究有几项优势和亮点。首先,这是亚洲第一个关于新冠对HIV防控系列指标影响的全国性研究。鉴于目前相关的研究主要集中在非洲国家,这项研究能够更好阐明亚洲国家所受的影响,并提供防控工作上的借鉴。其次,研究纳入了能够反映HIV三级预防的完整指标,更加全面系统地阐明了新冠对于HIV防控不同环节的影响。此外,通过构建反事实模型与实际模型进行对比,有效避免了与历史同期相比出现的偏倚。

2022年8月10日,该研究以“The impact of COVID-19 non-pharmaceutical interventions on HIV care continuum in China: an interrupted time series analysis”为题,在国际医学期刊《The Lancet Regional Health - Western Pacific》在线发表。

该研究的通讯作者为中山大学公共卫生学院(深圳)邹华春教授,共同通讯作者为江苏疾病预防控制中心艾滋病所的傅更锋所长,北大深圳医院的徐俊杰教授,北京佑安医院的张彤主任,广州医科大学附属市八医院的李凌华主任和深圳疾病预防控制中心艾滋病所的赵锦副所长。本研究的第一作者为中山大学公共卫生学院(深圳)硕士研究生吴昕晟同学,共同第一作者为重庆疾病预防控制中心艾滋病所的吴国辉所长,河南疾病预防控制中心性病艾滋病所的马彦民副所长,北京佑安医院的黄晓婕主任,德宏疾病预防控制中心艾滋病科的杨跃诚科长和广州疾病预防与控制中心艾滋病科的蔡衍珊副科长。

该研究得到了国家自然科学基金优秀青年科学基金【项目编号82022064】、广东省高层次人才项目资助【项目编号2019TQ05Y230】和深圳市龙华区引进高层次医学团队项目【项目编号HLPM201907020105】的资助。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666606522001845#ecom0001

撰稿:邹华春课题组

初审:王霄爽

审核:杜向军 钱 军

审核发布:汪宗芳