公共卫生学院(深圳)刘斯洋副教授团队揭示新冠疫苗抗体反应的宿主遗传决定因子

冠状病毒病2019(COVID-19)是由严重急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)引起的全球大流行疾病,对公共卫生形成重大而持久的威胁。截至2023年11月,全球已有超过7.72亿例确诊病例,死亡人数超过600万人。疫苗接种已经成为保护高风险人群的有效策略。接种疫苗后的人体的体液免疫反应水平与疫苗效力直接相关,然而,即使是同种疫苗,人体对其的体液免疫反应也表现出显著的个体间差异。 除了常见的性别、年龄等因素外,已有双胞胎实验表明宿主遗传因素在疫苗反应中发挥重要作用。然而,由于样本量不足、自然感染的混淆以及人类遗传结构复杂的连锁不平衡现象,新冠疫苗抗体反应的宿主遗传决定因素并不清楚,这影响了我们对新冠疫苗抗体反应生物学机制的认识、以及疫苗设计与接种策略的优化。

为了解决这一科学问题,研究者对英国生物样本库(UK Biobank)的参与者开展了疫苗接种后IgG抗体血清状态的全基因组关联研究(GWAS)。研究采集的IgG和基因芯片数据来自2022年2月英国生物样本库中参与了20万人自测抗体(200K self-test antibody study)以及6万人冠状病毒感染(60K Coronavirus infection study)两项研究的受试者。研究者根据两种IgG抗体检测方法把参与者分为两个独立队列互为验证。在这个时间段的参与者中,有36.9%接种了牛津/阿斯利康腺病毒重组疫苗(ChAdOx1), 13.2%接种了德国BioNTech和美国辉瑞共同研发的mRNA疫苗(BNT162), 另外还有49.9%的参与者未报告其接种疫苗的类型。为了区分是感染新冠病毒还是接种新冠疫苗引起的IgG反应,研究者结合抗S蛋白以及抗N蛋白两种IgG抗体的检测结果,把研究限定在进行IgG检测前未感染SARS-CoV-2,并接种了COVID-19疫苗的第一剂或第二剂的人群中。为了满足统计分析功效,研究者先在样本量最大的欧洲人群中开展研究,第一剂和第二剂疫苗接种分别包括了54,066和46,232名欧洲高加索人。

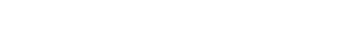

初步GWAS分析显示第一剂疫苗接种后的IgG抗体血清状态与人类白细胞抗原(HLA)II类区域上的遗传变异显著相关。通过进一步对HLA区域精细定位,发现了HLA-DRB1*13:02等位基因(MAF=4.0%,OR=0.75,P=2.34×10-16)表现出对IgG阴性血清状态最具统计显著性的保护效应,氨基酸残基关联分析表明这种保护效应是由于HLA-DRβ1在位点71上的氨基酸残基由精氨酸(Arg)变为谷氨酸(Glu)导致的,进一步的蛋白静电势能分析表明这可能导致其肽结合槽P4静电势能发生改变,进而影响抗原提呈。

值得注意的是,研究者通过进一步整合等位基因频率数据库进行跨种族探索,发现与首剂疫苗抗体阳性最显著关联的等位基因HLA-DRB1*13:02,在非洲、欧洲和亚洲血统人群中的等位基因频率和针对ChAdOx1以及BNT162B2疫苗的大规模随机对照实验报道的疫苗效力(Vaccine efficacy)有相同的变化方向。另外,通过全转录组关联分析,该研究发现HLA等位基因对IgG反应的影响是特定于细胞类型的。通过与已公开的GWAS结果比较,研究者观察到新冠疫苗IgG状态和COVID-19易感性/严重程度之间存在共享的遗传倾向。这些结果在使用不同抗体血清学检测方法的独立队列值得到了验证,并且研究者通过进行多种敏感性分析确保了结果的鲁棒性。

图1 研究结果图形摘要

这项研究揭示了HLA II类基因是影响COVID-19疫苗IgG抗体反应的主要遗传因素,并探索了其潜在机制。 这些发现为理解个体对COVID-19疫苗反应的生物学机制提供了新的见解,并可能对理解其他疫苗的体液免疫反应具有更广泛的意义。该研究结果还强调了在疫苗临床试验以及制定疫苗接种策略考虑不同人群遗传因素的重要性,以实现最佳保护。鉴于COVID-19的持续影响和未来新发传染病大流行的不可避免性,该研究的结果为预防和控制传染病奠定了基础。

2024年1月4日,该研究以“Genetic Determinants of IgG Antibody Response to COVID-19 Vaccination” (新冠疫苗IgG抗体反应的遗传决定因子)为题,在国际知名生物医学期刊《American Journal of Human Genetics》(中科院一区)正式发表。中山大学为文章第一单位,中山大学公共卫生学院(深圳)刘斯洋副教授、舒跃龙教授为共同通讯作者,中山大学公共卫生学院(深圳)博士研究生边圣哲、硕士研究生郭馨鑫为共同第一作者,中山大学公共卫生学院(深圳)本科生阳熙来、硕士研究生韦元旦、杨子婧、程诗瑶、严家琪等,以及中山大学公共卫生学院(深圳)陈永坤研究员、杜向军教授,加利福尼亚大学旧金山分校的Stephen S Francis教授为论文的共同作者。

该研究得到了国家重点研发计划 (项目编号:2021YFC2300100)和国家自然科学基金(项目编号:3190040541)的支持。

论文链接:https://authors.elsevier.com/sd/article/S0002929723004378

撰稿:刘斯洋课题组

初审:何嘉敏

审核:杨崇广 钱 军

审核发布:汪宗芳